cartaz da apresentação. Arte: Solda

“LEMINSKI – A JUSTA RAZÃO AQUI DELIRA”.

Teatro Guaíra, Auditório Glauco Flores de Sá Brito, Curitiba-PR.

23 de setembro de 2005 – Apresentação única.

Por Mathieu Bertrand Struck.

Fotos Gilson Camargo.

Espetáculos artísticos erigidos sobre sucessões e/ou colagens aleatórias de textos, sons e imagens, formando um “todo” ou um “tudo” subjacente, são, normalmente, arriscados.

Cai-se, com muita facilidade, na tentação do hermetismo fácil, exigindo-se do público que apreenda ou entenda relações de informação supostamente “inovadoras” e “modernas”, quando o que há é unicamente a repetição ad nauseam de velhos clichês e lugares-comum.

Hordas de consumidores vorazes para esse tipo de espetáculo (no mais das vezes, críticos e estudantes famintos por “experiências reveladoras”, “momentos totêmicos” e epifanias de todo gênero) ajudam a sustentar a farsa. Coisa que, aliás, diz muito mais sobre o público do que sobre o espetáculo propriamente dito.

A colagem, que poderia ser um aliado poderosíssimo para a construção de novos códigos (teatrais, musicais, sonoros, plásticos e visuais) é, via de regra, substituída por simples narcisismo e exibicionismo. Casos extremos convertem a mensagem em mero zapatismo cultural, desprovido de qualquer conteúdo metafísico, simbólico ou cognitivo.

Um erro comum é basear tais textos unicamente em fatos do quotidiano ou da contemporaneidade, não havendo uma ancoragem do argumento – ainda que implícita ou subterrânea – no atemporal ou no eterno. Prova de que faz muito mal ao Brasil não possuir uma edição decente de “Os Últimos Dias da Humanidade”, de Karl Kraus (só para ficar num exemplo).

Cria-se um paradoxo: o espetáculo é mais virtuoso quanto menos compreensível é – ou parece.

Curitiba, cidade dos aplausos fáceis e na qual qualquer espetáculo de meia-tijela encerra í noite com a platéia de pé (“quem come um, pede bis”), não teria, a rigor, a mínima necessidade de aplaudir Leminski – a Justa Razão Aqui Delira. O espetáculo, realizado numa fria e chuvosa noite de quinta-feira, véspera da primavera curitibana de 2005, não foi feito para isso.

Não se está a tratar de uma montagem feita para meramente divertir a assembléia do Planeta dos Macacos, a ser chancelado e carimbado para consumo popular, mediante um coral de estalos frenéticos. Tampouco pode o espetáculo ser considerado uma Arca de Noé rediviva, com assentos limitados a um diminuto rebanho de “eleitos” ou de “predestinados” (outro erro comum).

É, sim, a lógica do acidental, do casual, do eventual e, mais do que tudo, do quântico que permeia a construção da obra. Culturalmente, não há predestinados. Estes podem ter sido avisados que o espetáculo foi cancelado (como, de fato, aconteceu com cerca de 30 potenciais pagantes) e voltarem para casa. Só os não-eleitos assistiram. Como é que fica?

Em outras palavras, a predestinação, em Leminski – a Justa Razão Aqui Delira, pode ser nada mais do que um conceito cultural, imagético. Na sociedade da informação, posso me fazer, a meu bel prazer e aleatoriamente, herdeiro de Atlântida, do Continente Perdido de Mü, do Hopi-Hari ou de Hi-Brasil. O que faz de nós nada além do que os predestinados de nossos próprios dramas individuais (não dos outros).

Não há tempo para que o espectador se lembre de bater palmas, de tanto que foi envolvido, ao longo de mais de duas horas de espetáculo, no manuseio permanente de códigos, linguagens e estruturas, em espírito de legítima confraria.

Helena de Jorge

A tecnologia e a linguagem – e o papel do homem no manuseio (hábil ou não) dessas centelhas abandonadas pelos deuses (paternalistas ou negligentes, pouco importa) – são os grandes componentes unificadores do patchwork de idéias e experiências que resultou em uma das montagens mais emblemáticas da história do teatro curitibano.

A Orquestra Eletroacústica Organismo, em Leminski – a Justa Razão Aqui Delira, entre muitos insights bem-aventurados, nos recorda permanentemente, que, antes de sermos homo sapiens, fomos homo faber.

Os personagens propostos em cena não querem ser mais do que vetores – instrumentos também, portanto – das diversas ferramentas físicas e conceituais já envergadas pelo homem, ao longo de sua história simbólica.

E se há canetas, lousas, livros, réguas e instrumentos musicais –ainda imbatíveis – há também espaço para novas Lanças de Wotan, como o miraculoso CTR-C + CTR-V e os Oráculos Virtuais do momento (Google, Yahoo, Altavista e tutti quanti) que não se incomodam em listar Homero junto com Homer Simpson.

Somos também lembrados que tais artifícios podem até ter redobrado a produção humana de natureza faber, mas podem ter aniquilado a de natureza habilis.

As ferramentas em desfile – sim, é um desfile repleto de alegorias – são também conceituais. Cálculo, geometria, métrica poética, abstração literária, epopéia antiga, sofismas jurídicos, linguagem de programação, mantras e rezas penitenciais mesclam-se de forma, por vezes, espasmódica, quando não tentam competir entre si, como as plantas por um lugar ao sol, abandonando seus hospedeiros momentâneos ao serem proferidas, declamadas ou demonstradas.

Jorge Brand

Em alguns momentos, a sobreposição de camadas e códigos chega a ensurdecer o ouvinte, lembrando-nos que, no mundo hodierno, embora haja profusão de meios de difusão de idéias, ninguém ouve nada porque todo mundo fala ao mesmo tempo.

O fenômeno se repete no campo visual. Cada personagem de Leminski – a Justa Razão Aqui Delira, está, a cada instante, fazendo alguma coisa ou envolvido em alguma atividade. Não há silêncios, não há pausas. As cenas paralelas são múltiplas e plúrimas.

Uma clara metáfora do mundo, pois se presto atenção em algo, posso muito bem não ver o que se passa exatamente ao lado. Se vejo longe, posso não estar vendo perto. O Google Earth diz muita coisa, mas não diz se a grama do vizinho é mais verde.

Cenicamente, os personagens estão sempre manuseando os utensílios físicos e imagéticos que povoam o palco. Diz-nos Octávio Camargo (que nega ser o diretor da obra – os arqueólogos do futuro certamente elucidarão isso) que o processo de escolha dos objetos cenográficos foi, predominantemente, aleatório. Os próprios participantes escolheram-nos, em um bricabraque da Fundação Cultural de Curitiba.

Cada um desses objetos – de bolas de basquete a lamparinas, passando por um imenso espelho – foi visto como uma nota musical, uma partícula verbal, um signo visual.

Rodrigo Ferrarini e Claudete Pereira Jorge.

A montagem deriva, pois, de um casting party em que objetos animados e inanimados competem por um espaço no palco – e na memória do público. Lateralmente, o computador – meio termo entre o animado e o inanimado – exige também seu espaço em cena, a ponto de temperar toda a trama com sua presença constante.

Essa é a grande novidade. Sente-se, a todo o momento, que há um elemento não-humano no ambiente, exógeno, ainda mera ferramenta – por quanto tempo não se sabe – para geração e reprodução de vozes guturais ou cadeias dissonantes de som.

A presença do Organismo – sim, é dele que se está a falar – nos lembra permanentemente que nossos corpos se degeneram e fenecem e que, mesmo sem isso, os cérebros humanos acabam sendo devorados pelo Mal de Alzenheimer, enquanto as máquinas – ainda que feitas de elementos triviais como lata, areia e eletricidade – já flertam com o sempiterno.

Se há algo que bem caracteriza a ação teatral Leminski – a Justa Razão Aqui Delira, é a técnica discursiva bem engendrada de sobrepor finas e sucessivas camadas de discurso e código, aparentemente dissonantes ou conflituosas, mas habilmente rejuntadas com o meta-discurso da relação entre (i) o homem, (ii) seu conhecimento e (iii) a tecnologia. Dessa massa folhada, levada ao forno por 120 minutos, é que nasce o homo hiperlincus.

Por quanto tempo resistirá ele í Assimilação?

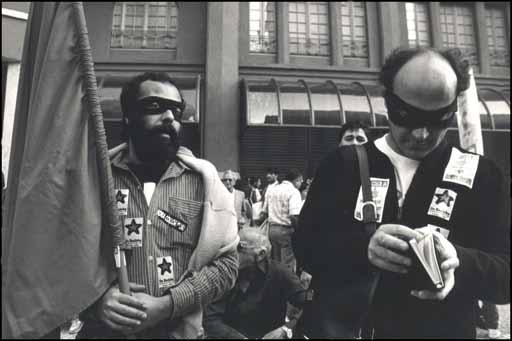

Leo Bozo e Lucio de Araújo

A surreal experiência de Descartes em Pindorama – mote do Catatau leminskiano – é permanentemente invocada no espetáculo. No entanto, joga-se uma nova luz sobre tal alegoria: a de que, descambando ou não o cartesianismo dos trópicos em caos, desordem e desrazão, o homem brasileiro (seja lá o que for isso), mergulhado em ambientes virtuais de comunicação constante, deve gerar evidências sígnicas de sua passagem no teatro do mundo, sob pena de extinção – ou mesmo inexistência, por ausência de provas.

É agora ou nunca. Falemos agora, ou calemo-nos para sempre. E se não podemos ser cartesianos, tampouco podemos ser dionisíacos o tempo todo, só porque abaixo da Linha do Equador continua sendo tudo permitido.

Leminski teria gostado do embate cênico travado entre o silencioso manequim de Renatus Cartesius e, na outra ponta do palco, o Organismo-Tamanduá, que, com seus circuitos integrados e sua tela azul (“old blue eyes”) não parou um só minuto de soltar onomatopéicos guinchos, silvos e guturais resmungos, exigindo de humanos permissivos – e pouco ciosos de seu próprio futuro – a sua quota na sociedade do espetáculo.

Cale-se, Cartesius, pois sou o subterrâneo do seu ser! Tema-me, pois sou a Cornucópia informacional! Venere-me, pois sou o Vaso Inesgotável! Meu nome é Terabyte e sou uma das vozes de Satã!

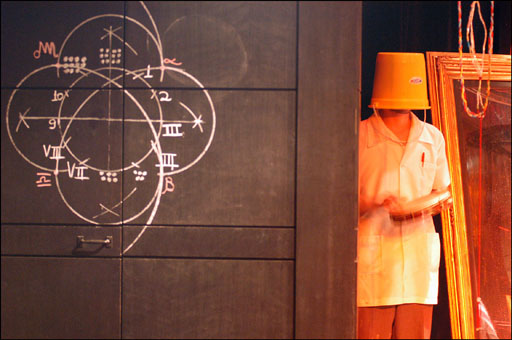

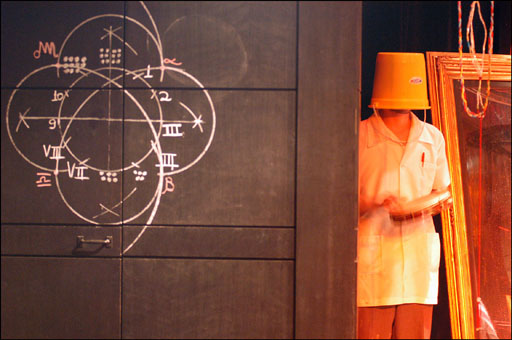

Todos os personagens humanos de Leminski – a Justa Razão Aqui Delira são, via de regra, leitores ou evocadores. Exceto um (interpretado por Lúcio de Araújo), representando figurativamente um professor de geometria. Mudo e calado do início ao fim da peça, traçando, com seu compasso, mandalas de giz branco nas paredes do Mini-Guaíra, o acadêmico abandona inopinadamente seu papel de leitor e, em dado momento, veste a persona do Mensageiro.

Lucio de Araújo

Em um par simbólico talvez acidental – Heisenberg poderia melhor explicar – o Mensageiro sai do palco e sobe as escadas do auditório, portando, em suas mãos, um legítimo paralelepípedo curitibano.

Deposita-as aos pés de um dos percussionistas e entoadores de mantras que até então, limitava-se a hipnotizar o público. O Mensageiro apanha com cuidado o pé descalço do músico e o coloca sobre a Pedra, tal como aconteceu com um certo Simão, pescador que negou três vezes ter fisgado o peixe.

Mais para o final do espetáculo, o Mensageiro vai para o backstage e retorna com uma caixa de pizza (!) – comida pela metade. Não se sabe se estava no script ou era mero atendimento da fome (e se existe “obra aberta”, deve ser bem prático para comer pizza em cena), mas o fato é que os participantes se reuniram ritualisticamente ao redor da Pizza, devorando-a. Eucaristia com anchovas e pepperoni.

O par simbólico retratado merece reflexão. Pedra e Pizza, o sagrado e o casual, em onto-confrontação. No universo do P2P (PEDRA2PIZZA – PEER TO PEER), talvez não importe mais quem procede í entrega, mas sim o conteúdo da entrega.

É por isso que o chapéu de Hermes estava em R. Cartesius, não no disforme e horrendo – sim, a estética ainda existe! – Organismo-Tamanduá, a desafiá-lo permanentemente com sua imortalidade (passível de ser quebrada apenas pela pureza imberbe de querubins marteladores).

Ferrarini e o Público Curitibano

C. P. Jorge e Leo Bozo

Leo Bozo e detalhe de obra de Cris Mendes

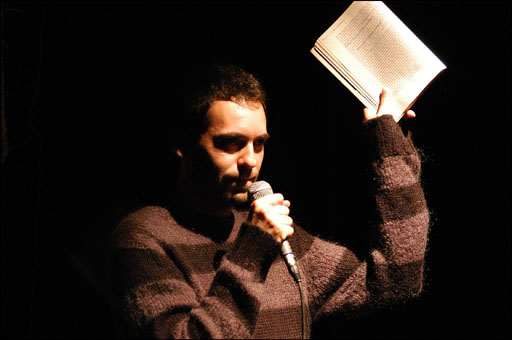

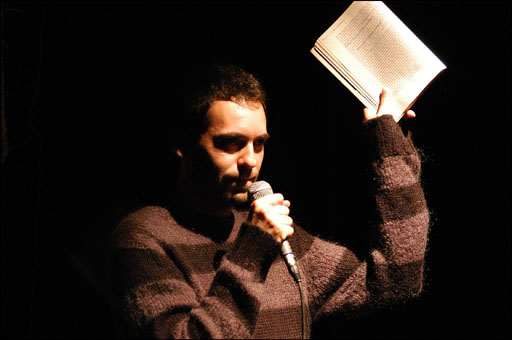

Outros personagens de Leminski – a Justa Razão Aqui Delira passam boa parte do tempo em cena folheando livros a esmo e declamando textos tirados de suas entranhas, incitando a audiência a brincar com as kilo-métricas construções do Finnegans Wake e outros.

Rodrigo Ferrarini

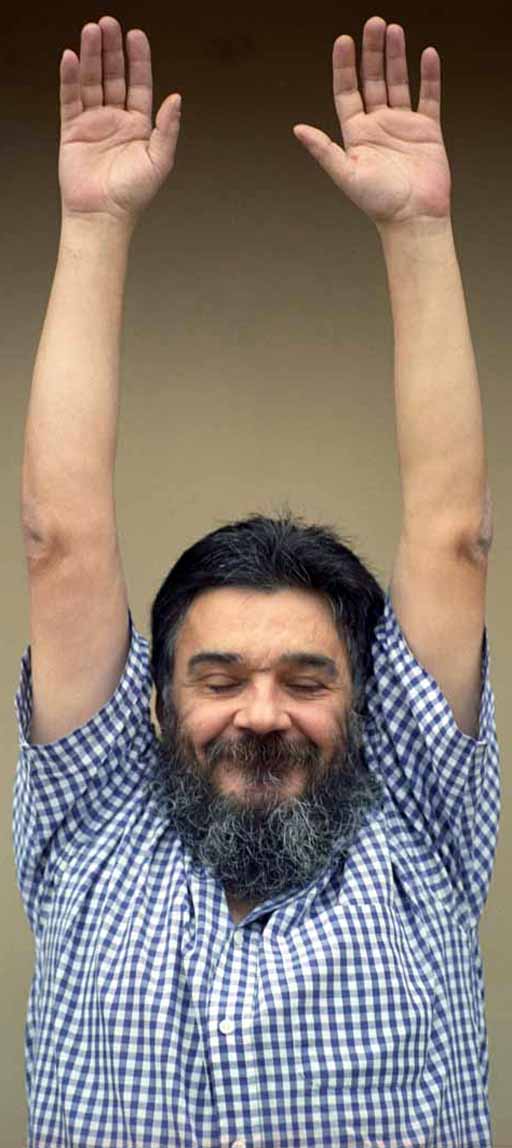

Odacir Mazzarollo

Octávio Camargo

Digna de registro, para a historiografia teatral curitibana, foi o vigor interpretativo da tarimbadíssima Claudete Pereira Jorge, que, com suas declamações, encarnou com esmero o caráter deliciosamente insólito das brincadeiras e jogos semânticos de James Joyce (e também das limitações inerentes de qualquer tradução do texto original, por melhor que fosse).

Claudete Pereira Jorge lava o palco do Mini Guaíra

Em outros momentos da montagem, o frenesi das declamações evoca, no campo da tecnologia, os downloads de pacotes de informação, vindos sabe-se-lá-onde e sabe-se-lá-de-quando.

O homem de hoje não pensa mais, está apenas í espera de pacotes de dados, que reenvia a desconhecidos, também í espera. Todos como pequenas e laboriosas formigas: empacotando, armazenando e transportando a informação. Ser cigarra e morrer de frio no inverno ainda é mais divertido.

Could not complete your request because the layer is locked.

Ferrarini e Helena de Jorge

Um dos participantes da peça relata que, em todas as camadas de linguagem, desde a iluminação até o storyboard, procurou-se escrever as partituras. Cada objeto aleatório escolhido para compor a trama, teve sua participação escrita e definida. Alunos do Professor Richard Wagner, evidentemente, brincando de Arte Total. Prato cheio para os arqueólogos e sociólogos do amanhã. Os de hoje encontram pinturas rupestres e túmulos. Os do amanhã terão óperas-rock, capas do super-homem e montanhas de hard-disk.

A codificação total (ou idealmente total) do espetáculo, em partituras para cada uma das linguagens empregadas, é talvez a grande realização de Leminski – A justa razão aqui delira. Como os cadáveres fatiados a laser e petrificados, para estudo em universidades européias e exibições í la P.T. Barnum, todas as camadas de linguagem foram objeto de algum tipo de encriptação.

Outro par simbólico digno de nota: o público recebeu bolachas (sortidas) para comer, mas quem estava em palco também comeu a pizza do Mensageiro. Mesmo sem querer, todos os participantes comungaram sob as estrelas, ao redor da fogueira, enquanto os demais animais, na Sombra, os rodeavam ameaçadoramente.

Como que a provar a alegoria, ao lado, no Guairão, acontecia um show dos sertanejos Zezé di Camargo & Luciano. Partículas de som mela-cueca adentravam baixinho, sabe lá por onde, talvez pelas galerias de aeração comum. Um integrante não-identificado da Orquestra relata que, pouco antes do espetáculo, o indigitado ââ?¬Ë?Zezéââ?¬â?¢ esteve no ensaio geral. Curioso.

Em Leminski”¦, a Orquestra Eletroacústica Organismo não brinca despretensiosa ou inconsequentemente com os mitos. Antes os cataloga. Expõe-os – í glória, ao julgamento, í execração, ao ostracismo, ao nojo, í adoração e ao apedrejamento moral e físico – numa ampla vitrine de heróis e anti-heróis, animados ou inanimados.

Sem exageros, a véspera da primavera curitibana foi marcada por uma Babel cognitiva, na qual odisséias e epopéias, poesia e prosa, teatro e análise, compêndios e catataus, vibrações indianas, seqüências cromáticas e poemas curitibanos polacos foram cozinhados em fogo lento – e panela de ferro – num legítimo smorgasborg informacional.

Rodrigo Ferrarini, Lucio de Araújo (com balde na cabeça), Glerm Soares, Claudete Pereira Jorge e o Público Curitibano (manequim)

Em suma, o fim do Inverno, mas mantendo o Sol-da-meia-noite.

Um espelho no palco – terá sido aleatória a escolha desse específico item? – dizia í platéia que ela, sim estava mais do que tudo retratada naquela montagem. É claro que é clichê, mas o Outro somos nós mesmos.

Topicamente, Leminski – A justa razão aqui delira evoca as seguintes partículas: polifonia, anarquia, sentidos, improvisação, mistura de linguagens, artificialidade, sobreposição de camadas, fluxo de códigos, transhumanização.

Sabendo que o Golem já tinha sido criado e que era preciso ser original, a Orquestra optou por exumá-lo e dissecá-lo. Suas entranhas transistorizadas e sua alma sílica são expostas a céu aberto, como feridas. Queremos ininterruptamente abrir essas caixas-pretas, mostrar a nós mesmos que elas não são feitas de carne ou de sangue (e nem de casca ou seiva), que estão por isso fora do plano divino ou do jogo de dados da negligência demiúrgica.

Um dos personagens, interpretado por Guilherme Soares, passa boa parte da trama ensandecido í frente de uma lousa, a escrever e apagar sucessivas fórmulas e equações. É um professor. Não parece encontrar o que quer. Também não aparenta saber – ou dizer – o que quer (o que é a mesma coisa). Seu comportamento é febril e confuso. O desespero o toma. A solução não é encontrada. As equações estão erradas. São apagadas e reescritas. Trocadas por outras. Ora são fractais, ora seqüências binárias, ora jogos de palavra. Palavras cruzadas. O caos informacional o envolve. Folheia compêndios e cânones a esmo, não encontra nada. Consome-o, paranoicamente, uma suposta unidade subjacente do discurso, que “ninguém” – a não ser ele – consegue perceber. O professor vive a utopia da descoberta da Fórmula Secreta, do Mapa do Tesouro, do Número de Ouro e da Proporção Ideal.

Glerm Soares

Enquanto o Professor descamba no caos e na desordem, o Organismo-Tamanduá tudo vê, não chora, não ri, não se manifesta. Assiste impassível í ruína cerebral de um cartesiano nos trópicos. Continua com sua polifonia artificial, como se falasse sozinho. Frieza absoluta. Nossos potenciais sucessores poderiam ao menos dizer algumas palavras finais.

A Grande Guerra do Futuro = Dataflow X Dataflower.

Se as máquinas já pudessem ver – e entender que vêem – notariam que estamos, nós mesmos, com seu auxílio, nos devassando e expondo – com câmeras, filmadoras, gravadores, transmissores, copiadores e multiplicadores – mostrando a todos e a tudo o que pode bem ser a metástase silenciosa de nossa decrepitude civilizacional. Cria-se uma inversão: hoje, o que vale mesmo não é o que é filmado e fotografado, mas aquilo que não é.

Como não lembrar das práticas médicas mais modernas, em que, antes de começarem a retalhar o paciente, os médicos compõem o storyboard da cirurgia com sondas dotadas de olhos digitais? (oito olhos, como os das aranhas). É exagero dizer que Rembrandt previra isso, simbolicamente, em a Lição de Anatomia?

Como não lembrar que as pessoas estão aceitando cada vez mais serem filmadas, individualizadas como gotas no grande oceano, nominadas e classificadas no grande catálogo telemático dos vivos, dos mortos e dos não-nascidos? Breve em WIKIPEDIA: Ermitões e Náufragos dos Cinco Continentes: Phone Book.

O Organismo-Tamanduá de Leminski – A justa razão aqui delira evoca, efetivamente, o Mito do Golem. Disforme, em pleno processo mutagênico, guinchando e cortando as falas de seus colegas de palco com suas ondas bufferizadas.

É de se pensar se o sopro vital para o teatro lhe foi insuflado quando um círculo de giz, traçado com compasso no chão do teatro foi abandonado pelo seu desenhista e assumido por uma das personagens femininas (o bicho mulher, sempre na raiz simbólica da nossa ruína) que, brincando com suas pequenas pedras, usava o círculo como esfera de contenção para seus encantamentos arcanos. Visualmente, tinha-se a impressão de que se tratava de leitura em ossos de animais.

Bookmark para historiadores: 22-09-2005 marca a entrada do primeiro pedido formal (se houve outros, não foram registrados – não estão no mundo) de um ente não-humano para fazer arte em Curitiba. Os cérebros eletrônicos demandam sua quota da sociedade do espetáculo. Querem seus 1,44 MB de fama.

Silêncio! Organismo (tamanduá, dodô, fênix, velocino, unicórnio, sagitário, hidra, dragão, leviatã) quer falar. Resta saber se o Logaritmo Organizado traz mesmo o logos.

E a julgar pela cena apoteótica do final de Leminski – A justa razão aqui delira, a máquina quer ter a última palavra. Os atores estavam todos quietos. A tela azul permaneceu acesa, até o fim dos tempos.

Vigiai e temei.

NOTAS: A Embaixada Polaca a tudo assistiu, deliciada. Isso sim é Cápsula do Tempo.